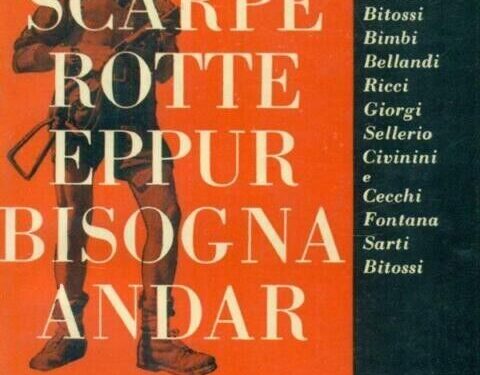

Nel 1951 l’Anpi di Prato bandì un concorso per un racconto inedito sulla Resistenza. Già a quei tempi, erano in atto un’offensiva denigratoria con punte di criminalizzazione e tentativi di oblio nei confronti dei partigiani. Alcuni degli scritti furono poi raccolti in un volumetto (Edizioni Avanti!) pubblicato quattro anni dopo con il titolo “Scarpe rotte, eppur bisogna andar”. Nella prefazione, Raffaello Ramat invitava a rompere “la congiura del silenzio” e a “ricordare il passato per preparare il futuro”. Il critico letterario lamentava l’assenza di un grande romanzo, di un poema, tale da cogliere il nucleo- forza della lotta di Liberazione, una Divina Commedia o un Guerra e Pace che ne esprimesse “la capacità armoniosamente creatrice”. Ma a leggere lo scritto che vinse il primo premio nel 1952, si ha la sensazione che quella piccola opera abbia raggiunto tali vette. La commovente vicenda di Cichìn rende appieno il senso di ciò che accadde allora e che ancora oggi, anzi, ancor di più oggi, viene negato o mistificato. Lo ha scritto Anna Marengo, una ginecologa, nome di battaglia Fiamma. “Una storia non ancora finita”. La riportiamo quasi per intero, certi della sua drammatica attualità. Buon 25 aprile.

È un pezzo che voglio raccontare la storia di Cichìn: tutte le volte che l’Archivio storico della Resistenza o una qualunque delle persone che si occupano di queste cose, si mettono in giro a chiedere fatti e notizie da quelli che sanno, subito mi viene in mente Cichìn prima di tutti gli altri. Poi rifletto che il Cichìn non è poi una persona così importante per istituti e persone che scrivono la storia. Là ci stanno bene dei tipi come il generale Perotti, Dante di Nanni, attacchi in grande stile, cose da medaglie d’oro, insomma. E Cichìn, che io sappia, non ha portato a casa, dalla guerra, nessuna medaglia: ci ha solo lasciato una gamba. Ma questo è poco in confronto di altri e soprattutto in confronto di quello che noi volevamo per dopo la guerra. Adesso, almeno, a pensare a quello che volevamo, sembra proprio poco. Per questo non ho mai fatto niente perché il nome di Cichìn sia scritto nella storia della Resistenza. Eppure, è un peccato mortale che di tutte le cose di allora la gente sappia così poco. [… ]

Il fatto è che Cichìn lo conosciamo solo noi della brigata di Primula; anzi, quelli che son venuti su tardi, verso la fine, non lo conoscono nemmeno: forse non ne hanno neppure sentito parlare, con tutto quello che avevamo sempre da fare allora; perché allora si facevano le cose che adesso è utile raccontare, legare e ricordare, per insegnare ai bambini come si fa a diventare italiani. Qui, affinché la storia di Cichìn piaccia proprio a tutti, come a me che ci ho preso parte, ci vorrebbe uno scrittore, uno che vede l’insieme delle cose come un grande quadro, in cui ogni cosa piccola è indispensabile, anche se l’occhio non la coglie come elemento staccato. Cichìn è una figura del quadro, piccola che quasi nessuno la vede, ma necessaria insieme con tutto il resto perché il quadro sia bello. […]

La 182° brigata non era ancora nata, c’era solo il distaccamento di Primula, allora: era il luglio 1944. Ma il distaccamento di Primula era davvero dappertutto intorno a Vercelli e dava noia ai fascisti più di una brigata. A Vercelli tutti ne parlavano. […] Uno che stesse in città e sentisse raccontare solo la metà di quello che combinava il distaccamento di Primula si faceva l’idea che questi partigiani fossero delle migliaia e che appena fuori di Vercelli ce ne fosse una dozzina appostata dietro ogni cespuglio col fucile spianato su ogni fascista o tedesco che passasse. Un’idea come un’altra, è vero? Eppure, quando sono andata su anch’io ho avuto qualche difficoltà a rendermi conto che il distaccamento di Primula non contava più di 40 uomini. […]

Primula, il comandante, che una volta faceva il carpentiere, adesso non c’è più. Al suo posto, a Vercelli, c’è una piazza: Pietro Camana, martire della libertà. È morto in combattimento contro trecentocinquanta fascisti che si sono ritirati dopo perdite sanguinose, vicino a Sala Biellese. Ma allora, quando c’era, uno lo vedeva dappertutto: in testa ai suoi uomini quando partivano all’attacco, in coda alla pattuglia per coprirla quando si ritiravano, in ispezione alle postazioni, in mezzo alla gente del paese che andava a Biella a lavorare in fabbrica e tornava la sera con le notizie fresche; qualche volta veniva anche dalla moglie, che era sfollata lassù, perché con tutti i bambini che aveva non era il caso che tutti i momenti la ficcassero dentro per rappresaglia. […]

Primula aveva due paia di calzoni. Un paio li portava indosso, l’altro paio, quando non era in bucato, lo portavano a turno i suoi uomini mentre si curavano la scabbia.

Cichìn era uno dei quaranta: in nulla diverso dagli altri, forse più silenzioso e quieto. Quando cantava tirava fuori un’acuta voce in falsetto e i suoi occhi, fermi, riflessivi occhi di contadino, prendevano un’espressione curiosa, concentrata e un po’ velata. Non parlava mai, almeno io non ricordo. Quando i ragazzi dicevano delle cose piccanti o guardavano le ragazze di Sala, gli occhi di Cichìn diventavano acuti e maliziosi.

Una volta, in combattimento, si prese una pallottola in un polpaccio. Sembrava una cosa da niente, ma gli venne la cancrena. Io lassù facevo il medico della quinta divisione; poiché non mi era ancora riuscito di trovare un posto adatto per fare l’infermeria, ero sempre in giro da un distaccamento all’altro e non posso dire che i ragazzi mi rendessero la vita facile.

Ero arrivata da poco, i garibaldini a quei tempi erano tutti operai e contadini e non mandavano giù molto facilmente l’idea di farsi curare da una donna. Del resto, tolta un’epidemia di enterite, erano in salute. Non avevo altro da fare che togliere qualche dente, di tanto in tanto, e distribuire la pomata contro la scabbia. […]

Insomma, i ragazzi non mi vedevano molto di buon occhio; il fatto che ero un medico donna li disturbava; del resto, per la prima volta in vita mia, mi trovavo alle prese con problemi organizzativi ai quali non ero preparata; per la prima volta vedevo nella realtà, fuori dai libri, la cancrena, non avevo siero, non avevo niente fuorché un bisturi, alcune pinze, un paio di aghi. […]

Finché, come dicevo, non venne la cancrena a Cichìn. Io ero in giro chissà dove nei distaccamenti, lui stava proprio male. Delirava, aveva la febbre alta e, una volta che vennero su i fascisti mentre egli era in quelle condizioni, avevano persino dovuto nasconderlo in una buca nell’orto, sotto le fascine. La moglie di Primula moriva di spavento che lo sentissero mentre farneticava ad alta voce là sotto.

Cechìn era uno dei pochi casi gravi che avevamo avuto fino allora nel distaccamento. Primula badava ai suoi uomini con la gelosia di una madre, e il suo vanto maggiore era proprio il rapporto tra le vittime nemiche e l’incolumità dei suoi, nei duri combattimenti che sosteneva.

Ci voleva un chirurgo. Lo mandarono a chiamare a Biella, ma ebbe paura e non venne. Era chiaro che non si fidavano di me e che mi mandarono a prendere come estremo rimedio. Per fortuna, quando arrivai dal ferito, ci capitò anche il Cecco, il medico del raggruppamento di divisione biellesi, che aveva sempre lavorato in chirurgia, ma di cui i ragazzi avevano una soggezione del diavolo, perché parlava poco, guardava sempre di traverso la gente anziché negli occhi, e soprattutto perché pretendeva che dessero una guardia armata alla costituenda infermeria. A quei tempi, quando un’arma veniva esclusivamente concepita come strumento d’attacco, pensare a sottrarne anche una sola per difendere sia pure i feriti, era cosa da rendere impopolare anche il più grand’uomo della terra.

Al nostro sopraggiungere il malato era gravissimo; era fuori conoscenza, aveva una gamba da far paura, un polso che si sentiva appena. Ci guardammo in faccia.

Spacciato per spacciato, valeva la pena di amputare la gamba. Mandai a Biella per il siero anti-cancrenoso una delle mie ragazze dei Gruppi di difesa della donna. Mi ero già preso un cicchetto da un compagno civile, uno del posto, mai visto e mai conosciuto, perché senza aver avuto direttive, io, partigiana, mi ero immischiata nell’organizzazione delle donne civili. Quelle ragazze vivevano lì sul posto, sapevano tutto di noi come noi stessi e poi la cosa era urgente. Solo loro potevano andare a Biella in farmacia per il siero e il cloruro di etile. Ci andarono e fecero anche straordinariamente in fretta.

Io non avevo mai tagliato una gamba, avevo sempre solo fatto il ginecologo, ci voleva una sega per l’osso, un laccio di gomma, delle pinze, dei panni sterili, uno che tenesse la gamba con un qualche criterio di asepsi e antisepsi, uno che desse la narcosi col cloruro di etile, dato che non c’era altro di meglio che là potessimo adoperare. E il cloruro di etile il più bastardo degli anestetici: uno si addormenta presto, ma se gliene dai una goccia più del necessario, ti diventa blu e se ne va in un amen. E sovente non gli puoi far niente. Se poi la narcosi non è abbastanza profonda, l’ammalato incosciente tira calci, si sbatte giù dal tavolo e non bastano quattro uomini a tenerlo. Un guaio, insomma. Le mie ragazze non avevano l’aria di essere in grado di aiutare. Ci mancavano degli svenimenti nel bel mezzo dell’operazione, con l’attrezzatura che avevamo.

Parlai ai garibaldini e chiesi quattro volontari che non svenissero e non avessero paura del sangue. Sapete, come sono gli uomini, contano gloriosamente il numero dei fascisti che sono saltati a pezzi con un camion, ma se il medico fa un’iniezione, ne trovi più di uno che diventa pallido. Andai a farmi prestare una sega dal macellaio e una gomma da damigiana dall’oste, per fare da laccio emostatico, e mentre il tutto bolliva, spiegai ai ragazzi che cosa dovessero fare, come e perché. Nemmeno nelle “ore politiche” più interessanti, erano stati così attenti. La gomma per damigiana era terribilmente dura, poco elastica, le pinze emostatiche spaventosamente poche, faceva pena dover amputare alto sopra il ginocchio, era una cosa che avrebbe pregiudicato la funzionalità di un eventuale apparecchio ortopedico, casomai Cichìn se la fosse cavata, ma il ginocchio era grosso così e non si poteva più salvare. Malgrado che l’avessi lustrata con tutta l’anima, la sega lasciò sul moncone osseo uno strato di un untume nero. Poco male: tanto l’avevo fatta bollire a lungo e l’infezione era già in atto, e grave.

Insomma, Cichìn non morì sotto i ferri, anzi, la narcosi fu così perfetta che nemmeno si mosse e avemmo tutto il tempo di amputare e di trasportarlo dal tavolo di cucina al letto. Per me, per tutto il distaccamento, la cosa fu pesante come un combattimento. Si era trattato di battersi con una povertà di mezzi che i ragazzi, affamati di armi come erano, avevano acutamente sentito. Per me, si era trattato di disputare Cichìn alla morte, battendomi contro il senso di menomazione che mi veniva dalla loro iniziale sfiducia. Se Cichìn fosse morto, non si sarebbero più lasciati curare nemmeno la scabbia.

Cichìn non morì e la Fiamma, come medico, ebbe il suo battesimo del fuoco partigiano, la sua investitura garibaldina che le fece acquisire il diritto di cittadinanza tra i compagni partigiani.

Niente di quello che feci in seguito, anche se fu difficile e disperato, niente di quello che farò ancora finché camperò fu o sarà così buono, caldo, pulito. Pensate: la cucina sporca e fumosa; quattro garibaldini con gli occhi di fanciullo attento, fissi al loro compito inusitato, più fissi che al mirino del ‘91 per sparare; Cichìn che, sotto l’effetto dell’anestetico, russa pesantemente, il Cecco che fa dello stile e dei virtuosismi sul moncone, il mio cuore che batte con l’arteria dell’arto sopra la linea di amputazione, che batte col polso del paziente, che batte in gola a me e agli altri, col ritmo e il rimbombo di un mitra, quando si vogliono risparmiare le cartucce. Poi Cichìn si svegliò: i suoi occhi stupiti di contadino si aprirono alla vita e girarono attorno; le lunghe ciglia sbatterono quasi col rumore. Lo avevamo operato dopo che da ore e ore era in stato d’incoscienza. Sfumata l’anestesia, si accorse che gli doleva il ginocchio che non aveva più e si lagnò.

E allora Primula -Primula che morì sconfiggendo trecentocinquanta tedeschi-, allora i garibaldini, che quasi a mani nude affrontavano i fascisti per strappare loro le armi, fuggirono dalla camera perché bisognava dire a Cichìn che gli avevano tagliato la gamba e nessuno ne aveva il coraggio. Glielo dissi io. Cichìn mi guardò con i suoi occhi fermi che non cambiarono l’espressione, con quegli occhi con cui i suoi padri e i suoi nonni braccianti guardarono sempre al medico e al prete venuti quando suonava l’ora del trapasso e fu come se la sofferenza, il dolore, il rimpianto, fossero fuori di lui e non lo toccassero. Poi sotto le coperte la sua mano si mosse adagio e tastò il moncone, ahi come breve!, sotto il mucchio di bende. Ecco, forse questa è una cosa che io sento solo adesso nel calore del ricordo, eppure mi pare proprio che fu in quel preciso momento che io seppi come Cichìn sarebbe guarito e che la vittoria era nostra.

Allora tutto diventò normale, io cessai di essere un medico e divenni, che so io?, una madre, una sorella. Cichìn aveva vent’anni, era un bel ragazzo sano, aveva ancora tutto il suo avvenire, tutta la sua vita dentro di sé: e aveva una gamba in meno.

Su nella stanzetta odorante di stalla, ronzante di mosche, nel luglio del 1944, mentre intorno, a pochi chilometri, e lontano fino ai fronti estremi fascisti e tedeschi distruggevano, torturavano, massacravano, incendiavano e impiccavano, mi misi a parlare dell’avvenire; e lo vedevo. Fuori sul ballatoio, dietro la persiana abbassata, i ragazzi con l’orecchio teso alle mie parole, dicevano di sì, di sì col capo. “Vedrai, Cichìn, la gamba ti guarirà bene, ti faranno un apparecchio a guerra finita che non si vedrà nemmeno che ti manca un pezzo. Potrai ballare, andare in bicicletta, sposarti. Avrai un lavoro diverso, che ti si adatti. Non è necessario che tu lavori solo e sempre la terra, a questo mondo”.

E nei lenti occhi del mutilato, in quegli occhi incantati di fanciullo comparve la rassegnazione. Le lunghe ciglie non battevano più: Cichìn si stava già adattando al suo apparecchio ortopedico, un apparecchio da signore, dei più perfezionati.

Guarì sorprendentemente in fretta. Non lasciò nemmeno il tempo al falegname del paese di fargli la stampella per il primo giorno quando si levò dal letto.

E dopo un paio di settimane il Comando decise che l’intero distaccamento si spostasse da Sala: era necessario che le pattuglie agissero ancora più vicino alla città. Cichìn, come al solito, stava zitto, in mezzo a tutto quell’armeggio della partenza. Ma quando i ragazzi, già tutti equipaggiati, con la coperta arrotolata, il fucile sotto il braccio e il cucchiaio alla cintura, vennero ad accomiatarsi da lui, allora Cichìn si mise a piangere. Fummo terribilmente imbarazzati per quella che ci parve una reazione tardiva e un poco inesplicabile. E qui viene il bello, perché Cichìn non piangeva la sua gamba, nemmeno per sogno! Cichìn disse solo che voleva andare anche lui. Ci mancò il fiato per un momento, ma non ci sognammo nemmeno di scuotere la testa e di compatire a parole, come si usa quando un malato dice delle cose da fanciullo viziato. Cichìn era dei nostri, voleva restare dei nostri; se un operaio, un contadino, un partigiano vuole una cosa giusta ed onesta, è segno che questa cosa tosto o tardi sarà fatta. Così Cichìn finì per partire anche lui. Gli facemmo i documenti di mutilato nella guerra di Grecia. Primula requisì una bella carrozzella col suo cavallo e Cichìn si mise a fare la staffetta e l’informatore del distaccamento. Anche lui, come gli altri, era dappertutto. Una volta lo presero persino in un rastrellamento ma lui era mutilato di Grecia, uno non può sembrare un partigiano se gli manca una gamba, e lo lasciarono andare.

Che strano! A pensare alla storia di Cichìn, io ho sempre creduto che fosse facile da raccontare, perché è vera, semplice, commovente. Invece, ora che ho finito, mi accorgo che sembra una cosa lasciata a metà.

Forse è perché io non posseggo l’arte di scrivere e non ho saputo darci un tono drammatico, metterci dei dialoghi che tengano in sospeso e conducano il lettore allo scioglimento dell’azione, infilarci qualche piccola invenzione che rende il tutto più appetitoso e naturale, riveli un conflitto d’animi, metta sul piedistallo un eroe. Eppure, non ne posso nulla se lassù i dialoghi non erano molto in auge, e se soprattutto Cichìn rifuggiva di parlare. Non ne posso nulla nemmeno se nel mio racconto ho parlato anche di altri, oltre che di Cichìn. Egli non è per nessuno di noi l’unico eroe: egli è il garibaldino soltanto, quello che riceve forza e vita dalla sua unità di combattimento, che ne fa parte in modo da non potersi staccare da lei, se appena ha forza e vita.

E se finissi illustrando il giorno del ritorno a casa, il giorno della liberazione? Perché, vedete, naturalmente Cichìn tornò nel suo villaggio, nella grande fattoria dove la sua famiglia serviva accudendo al bestiame e coltivando il riso. Tutto aveva un’aria speciale. Le ragazze ridevano e piangevano in quel giorno di aprile, scosso da fremiti di sole e da piovaschi improvvisi. Le mamme sorridevano in modo quasi doloroso, cincischiando con le mani inoperose i lembi del loro grembiule, i bambini cantavano a squarciagola le canzoni partigiane e facevano un vero corteo dietro a ogni partigiano che tornasse a casa. Ognuno credeva che tutto fosse finito e, nella improvvisa pausa successiva alla cacciata dei fascisti, si stava ancora col fiato sospeso; non avevamo ancora imparato a riunirci e discutere quello che avverrebbe nella cascina, nella fabbrica, nel villaggio. Sapevamo solo che adesso tutto sarebbe cambiato.

Il proprietario della grande cascina dove abitava il bracciante Cichìn aveva messo una grande bandiera sul balcone del primo piano; andò personalmente a battere manate sulla schiena di Cichìn e lo invitò a casa sua; stappò una bottiglia e lo fece sedere in sala, là dove egli non aveva mai avuto diritto d’ingresso. Aveva un’aria particolare, l’aria di chi vuol far credere che si deve mettere una pietra sopra il passato, quel passato che lo aveva reso commendatore perché nella sua cascina i Cichìn avevano prodotto tanto riso e fatto guadagnare tanti soldi. Il parroco venne anche lui, abbracciò Cichìn davanti a tutti, lo chiamò figliolo e gli disse all’orecchio che anch’egli aveva sofferto molto, Cichìn non poteva nemmeno figurarsi quanto avesse fatto e sofferto.

Ma nemmeno questo può servire a dare un finale conseguente al fatto di Cichìn. Perché fosse così, bisognerebbe poter raccontare che a Cichìn fecero un bell’ affaretto ortopedico di cui parlammo, così che egli poté trovarsi un nuovo lavoro confacente, una casa, una sposa. Ma questo non lo possiamo dire.

Io ho rivisto Cichìn nel 1948. Lo portarono all’ospedale per un’ulcera gastrica perforata, bisognò operarlo d’urgenza che a momenti ci lasciava la pelle. Lo ricoverarono con le carte di povertà del Comune: era disoccupato da tanto tempo, aveva fatto un po’ il fattorino al Municipio del suo paese, poi bisognò licenziarlo per riassumere il fattorino di prima che era tornato da Coltano (dove erano tenuti repubblichini e collaborazionisti, ndr). L’apparecchio ortopedico non ce l’aveva, si muoveva sul moncone di legno che sbatteva cupamente sul pavimento dell’ospedale e spuntava vergognoso dalla gamba dei calzoni. Erano in corso le pratiche per la pensione; bisognò ricordarsi la data precisa di quando lo operammo e fargli i certificati medici necessari alla burocrazia.

La fidanzata non ce l’aveva.

A raccontare le cose, uno finisce per accorgersi che davvero non è la colpa di chi scrive se la storia di Cichìn è rimasta a mezzo. Il fatto è che la storia, davvero, non è ancora finita.