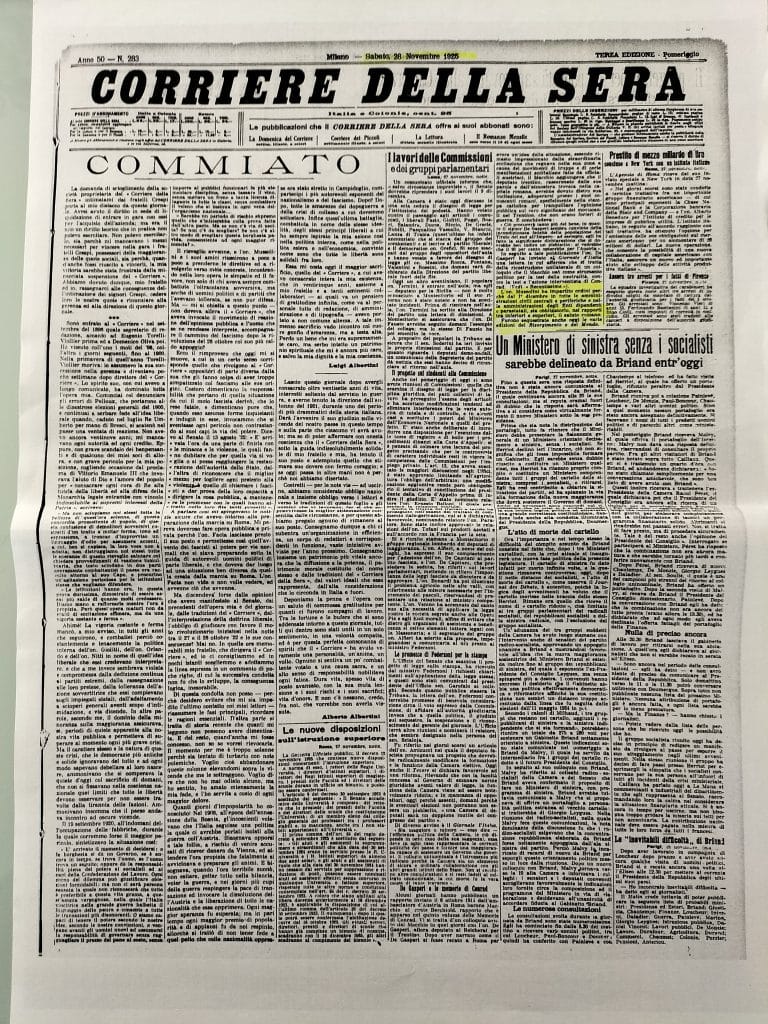

Corriere della Sera, sabato 28 novembre 1925, prima pagina. Una riga di titolo, “Commiato”, sovrasta, in bella evidenza, un lungo editoriale di Luigi Albertini. La notizia è già nell’inizio, senza giri di parole, come si addice ad un grande professionista. “La domanda di scioglimento della società proprietaria del Corriere della Sera intimata dai fratelli Crespi porta il mio distacco da questo giornale. Avrei avuto il diritto in sede di liquidazione di entrare in gara con essi per l’acquisto dell’azienda, ma era il mio un diritto teorico che in pratica non potevo esercitare. Non potevo esercitarlo, sia perché mi mancavano i mezzi necessari per vincere nella gara i fratelli Crespi, possessori della maggioranza delle quote sociali, sia perché, quand’anche fossi riuscito a vincerli, la mia vittoria sarebbe stata frustrata dall a minacciata sospensione del Corriere. Abbiamo dovuto dunque, mio fratello ed io, rassegnarci alle conseguenze dell’intimazione dei signori Crespi, cedere loro le nostre quote e rinunciare alla gerenza e alla direzione di questo giornale”.

a minacciata sospensione del Corriere. Abbiamo dovuto dunque, mio fratello ed io, rassegnarci alle conseguenze dell’intimazione dei signori Crespi, cedere loro le nostre quote e rinunciare alla gerenza e alla direzione di questo giornale”.

Albertini ripercorre poi le varie tappe della sua avventura e descrive la bussola morale e politica che l’aveva guidato nel quarto di secolo trascorso sulla tolda di via Solferino. Entrato quale segretario di redazione accanto ad Eugenio Torelli- Viollier, alla morte del fondatore, avvenuta nel 1900, toccò a lui prendere il timone del quotidiano, espressione di un’imprenditoria illuminata che voleva coniugare moderazione e mediazione. Appena insediato, non aveva ancora 29 anni, dovette affrontare la ventata repressiva seguita alla morte di Umberto I per mano dell’anarchico Bresci. Gli mancavano, come lui stesso ammette, “ogni autorità ed ogni credito”, eppure “con grave scandalo dei benpensanti e di qualcuno dei miei soci di allora e con grave pericolo per la mia posizione”, scrisse che bisognava troncare “il linguaggio d’odio” ed opporsi a “provvedimenti di reazione tumultuaria”, esortando alla tutela della libertà e alla fiducia nelle istituzioni.

Ecco “la fede nell’idea liberale” che, assicura, non ha mai abbandonato, e che lo spinse a combattere “costantemente e tenacemente la politica dell’on. Giolitti, dell’on. Orlando e dell’on. Nitti in nome proprio di quell’idea liberale che essi credevano interpretare e che a me invece sembrava violata e compromessa”. Un rifiuto di ogni faziosità e “oltracotanza sovversiva” che lo indusse, di fronte all’occupazione delle fabbriche, a credere nell’iniziale virtù salvifica del fascismo.

Un abbaglio esiziale. Dopo il delitto Matteotti, l’inanità della questione morale, il fallimento dell’Aventino, i liberali si resero conto di quanto avessero errato. Ma era ormai troppo tardi. E ne pagarono le conseguenze. Giovanni Amendola, che nel 1916 era stato capo della redazione romana, con le mortali bastonate, Luigi Albertini con la cacciata dal Corriere. Era il 1925, l’anno in cui il Regime mostrò il suo vero volto, l’anno dell’inutile manifesto antifascista, che Albertini firmò assieme a Benedetto Croce, anch’egli in un primo momento affascinato dal futuro Duce.

Triste e orgoglioso il finale del “Commiato”: “A tale immenso sacrificio vado incontro col cuore gonfio di amarezza, ma a testa alta. Perdo un bene che mi era supremamente caro, ma serbo intatto un patrimonio spirituale che mi è ancora più caro, e salvo la mia dignità e la mia coscienza”.

In quella stessa prima pagina del Corriere, in una emblematica coincidenza, quasi uno sberleffo, viene riportata la notizia che “l’on. Mussolini ha impartito ordini perché dal 1° dicembre in tutte le amministrazioni civili centrali e periferiche e nelle amministrazioni degli Enti dipendenti e parastatali, sia obbligatorio, nei rapporti tra inferiori e superiori, il saluto romano”. Povero Albertini, messo alla porta da cotanta protervia.

Cominciava il Ventennio. Tragico ma con parecchie punte ridicole. Achille Starace, in una disposizione del 28 agosto 1932, ammoniva con involontaria ironia: “Salutare romanamente, rimanendo seduti è…poco romano!”. Ci sono state anche discussioni, vive ancora tra gli squadristi radunatisi in via Acca Larentia, su quanto dovesse essere inclinato il braccio destro rivolto verso l’alto e su quali fossero le distinzioni con l’analogo gesto nazista.

Marco Cianca