La proposta di direttiva sul salario minimo si appresta ad essere approvata dalle istituzioni europee, con l’invito al recepimento nelle legislazioni nazionali. Anche se vi è una sottolineatura più marcata della soluzione di carattere legislativo (peraltro lo smic è in vigore per legge in 21 Stati dell’Unione) non è venuta meno la possibilità di fornire una risposta per via contrattuale al lavoro non coperto da contrattazione collettiva e a quello c.d. povero. Si direbbe anzi che questo sia il principale obiettivo della proposta. Tuttavia, come ha dichiarato il commissario UE al Lavoro Nicolas Schmit in conferenza stampa: «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». Secondo le parole di Schmit saremmo quindi abilitati a proseguire sulla base delle nostre esperienze incentrate sulla contrattazione collettiva nazionale di categoria, ereditata, con le modifiche intervenute, dagli accordi corporativi, per i quali il concetto di categoria non era un’unità contrattuale concordata dalle parti (come nell’ordinamento giuridico vigente) ma un aspetto dell’organizzazione statuale stabilita per legge. Nel dopoguerra l’impalcatura degli accordi corporativi fu trasferita nell’ambito del diritto comune, ma rimase un effetto di trascinamento per quanto riguardava le categorie merceologiche che in larga misura fa tuttora da sfondo per gli attuali contratti collettivi e per la stessa individuazione (si pensi alle Federazioni di categoria) dell’organizzazione interna delle associazioni datoriali e sindacali. A parte le questioni dell’efficacia erga omnes dei contratti di diritto comune, un problema che rimane aperto e che, nel tempo, ha trovato soluzioni alternative oggi divenute più complesse, da quando si è aperto il dibattito sullo smic le organizzazioni sindacali hanno fatto leva sull’elevato grado di copertura contrattuale del mondo del lavoro dipendente, in Italia, ritenendo quindi preferibile proseguire lungo questa direttrice, essendo per definizione un salario minimo legale inferiore ai minimi tabellari stabiliti nei contratti collettivi, nei quali sono disciplinate anche le parti normative attinenti al rapporto di lavoro.

Per sua natura però un contratto di diritto privato non è in grado di avere efficacia generale, se non attraverso le procedure previste dall’articolo 39 Cost. che non è solo inattuato, ma che è divenuto ormai inattuabile perché la “forma sindacato” e l’assetto delle relazioni industriali, dopo gli anni delle “speranze deluse”, hanno preso un’altra strada dilatando il primo comma dell’articolo fatale (“L’organizzazione sindacale è libera”). Tanto più che uno sciagurato referendum nel 1995 ha rovesciato le gerarchie della maggiore rappresentatività dando priorità, nei fatti, ai soggetti firmatari dei contratti applicati in azienda. Sta qui, in questo clamoroso autogol di cui fu protagonista la c.d. sinistra sindacale (sempre pronta a segare il ramo sul quale è seduta) la radice dei c.d. contratti pirata, sottoscritti in una logica di dumping sociale. Il meccanismo è stato spiegato in modo chiaro e comprensibile dal CNEL (Dio lo conservi dagli abrogazionisti per sentito dire).

In questo contesto prolifera ampiamente il lavoro povero perché c’è una sorta di indiretta “aziendalizzazione” della contrattazione nazionale. Cioè, organizzazioni minori, datoriali e sindacali, stipulano CCNL a basso contenuto protettivo e di costo del lavoro che sono applicati a pochi o a pochissimi datori di lavoro di una certa zona geografica del paese, che operano in certo settore. A voler seguire intenti elusivi non c’è più bisogno di un contratto aziendale che deroghi in modo incontrollato il CCNL: si può costituire un’organizzazione, stipulare un CCNL al ribasso e farlo applicare a una dozzina di datori di lavoro. Tali organizzazioni sindacali e datoriali, tra l’altro, pubblicizzano il social dumping (riduzione del costo del lavoro che si ottiene dal vincolo a quel CCNL) e iniziano a operare a danno dei lavoratori, incidendo sulla competizione al ribasso nell’ambito salariale’’.

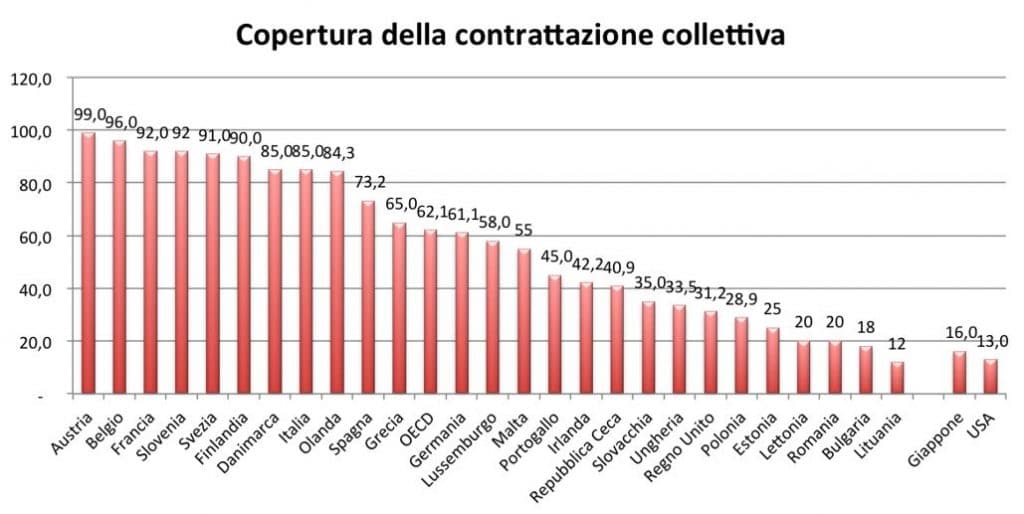

Più di un terzo dei contratti depositati sono sottoscritti da organizzazioni non rappresentate al CNEL, anche se questi contratti risultano applicati a un numero davvero ridotto di lavoratori. Ben 353 CCNL su 933 (pari al 38%) sono stati sottoscritti da firmatari datoriali e sindacali non rappresentati al CNEL, ma tali contratti risultano applicati a 33 mila lavoratori su oltre 12 milioni (si tratta di circa lo 0,3%). Ciò mentre I 128 contratti collettivi sottoscritti da soggetti datoriali e sindacali rappresentati al CNEL, pari al 14% dei CCNL vigenti, riguardano poco più di 10 milioni e 660 mila lavoratori, circa l’87% del totale dei lavoratori oggetto delle denunce. Si registrano, infine, 450 contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali rappresentate al CNEL e da organizzazioni datoriali non rappresentate al CNEL (pari al 48% del totale). Si tratta in prevalenza di contratti sottoscritti da organizzazioni aderenti a Confsal, Cisal, CIU e UGL, e in misura minore di contratti firmati da organizzazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL (ad esempio quelli stipulati con Confapi, ANIA e Federdistribuzione). Sulla base di questi dati, pur esprimendo una doverosa preoccupazione, ci sentiamo di affermare che si tratta di un fenomeno largamente sopravvalutato, che può essere affrontato con successo in via amministrativa (si vedano le iniziative del CNEL), senza infilarsi nella trappola di una legge sulla rappresentanza che snaturerebbe un ordinamento intersindacale basato – fuori da quanto previsto dall’articolo 39 Cost. – sui principi della libertà di organizzazione, sull’autonomia contrattuale e sul criterio del reciproco riconoscimento. E’ in corso però una revisione della posizione dei sindacati, per ora della Cgil e della Uil; ma sappiamo che anche all’interno della Cisl non mancano le tentazioni. Nella loro disperata impotenza (che poi in realtà è solo ansia da prestazione, perché il tran tran quotidiano prosegue secondo quanto passa il convento), i sindacati sono in procinto di attaccarsi anche al salario minimo legale, senza rinunciare alla difesa della contrattazione di settore. Il nuovo istituto finirebbe <nella vigna a far da palo> dei ccnl (in una logica di tutela del lavoro povero), mentre risolverebbe il problema delle periferie del mondo del lavoro (la precarietà è questione molto seria, ma riguarda anch’essa una minoranza ‘’in transizione’’ del mercato del lavoro). Suggeriremmo, però, di valutare altri aspetti possibilmente derivanti dall’introduzione dello smic. In primo luogo – se si osserva l’esperienza europea e dell’Ocse – il salario minimo previsto per legge svolge la stessa funzione che in Italia è attribuita alla contrattazione collettiva nazionale. E’ vero che, negli ultimi tempi, lo smic è stato adottato anche in Paesi ad alta copertura contrattuale, come la Germania; ma è altrettanto vero che è in atto un effetto sostitutivo; poi in Germania non esiste un’esperienza di contrattazione nazionale, anche se gli esiti dei negoziati nei Lander più importanti diventano un riferimento anche per gli altri.

Il contratto nazionale di settore ha subito ovunque un rapido ridimensionamento, laddove quello aziendale è progressivamente divenuto il vero perno di buona parte dei paesi dell’UE. Rispetto al recente passato, hanno cambiato assetto molti i paesi “periferici”, che sono usciti dal novero dei paesi a primato del contratto nazionale, e sono approdati sulle sponde del vasto blocco di paesi europei in cui prevale la contrattazione aziendale. Un sistema contrattuale basato su due livelli, nazionale di settore e aziendale o territoriale, è quello che più duttilmente ed efficacemente si dimostra in grado di coniugare una copertura generalizzata del potere di acquisto e del suo mantenimento, con la possibilità di collegare, nelle aziende più produttive, salari e performance economiche. Il modello italiano ha certamente aderito a questa impostazione, suggellata nel fondamentale protocollo del 23 luglio del 1993. Anche se negli ultimi anni è in corso una retromarcia verso la contrattazione nazionale di categoria, che sarebbe ulteriormente favorita se passasse una soluzione di efficacia generale. Ma il salario minimo legale interromperebbe questo percorso a ritroso. Se il livello dello smic dovesse corrispondere ad una percentuale ragguardevole (il 60%?) del salario medio o mediano (per inciso: i 9 euro lordi previsti nel ddl Catalfo corrisponderebbero all’87% del salario medio nazionale), quali margini economici resterebbero per negoziare i le tabelle salariali dei ccnl?

Soprattutto quando – come prevede la proposta di direttiva – devono essere previsti meccanismi periodici di adeguamento. E’ chiaro che si aprirebbe una fase di negoziato con ricadute onerose che si ripercuoterebbero sugli altri livelli contrattuali. Dio non voglia poi che si adottino criteri di adeguamento automatico al costo della vita. Ci ritroveremmo con un’altra ‘’scala mobile’’ che, soprattutto in tempi di tassi di inflazione sostenuti, finirebbe nuovamente per mettere in discussione ed occupare abusivamente il ruolo stesso di “autorità salariale” del sindacato. Come avvenne a suo tempo quando in pochi anni l’incidenza sull’incremento delle retribuzioni nominali, dovuto all’indennità di contingenza, arrivò all’87,2% (si veda il saggio “Passato prossimo” di Pierre Carniti). Se l’effetto dello smic fosse quello di ridurre i margini della contrattazione nazionale è auspicabile che i sindacati si ponessero l’obiettivo di rafforzare la contrattazione decentrata in cambio di un aumento della qualità e della produttività del lavoro. Ma non c’è da fidarsi, quando autorevoli leader sindacali chiedono di non tener conto dell’indicatore IPCA, proprio nel momento in cui – per effetto dell’inflazione importata – dovrebbe essere applicato. Non è difficile immaginare che, in occasione dell’adeguamento periodico dello smic la posizione dei sindacati sarebbe quella di seguire gli andamenti dell’inflazione.

Giuliano Cazzola